「通信教育を使って基礎を固めたいけど、教材選びや家庭での継続が不安…」という声をよく耳にします。

そこで本記事では、通信教材の特性に応じた基礎対策の選び方と、家庭での継続習慣を組み合わせる学習法を「集中力維持」「習慣づけ」「弱点克服」の三本柱で徹底的に解説します。

通信教育で基礎固めを成功させる3つのポイント

高校受験に向けて通信教育を選んだあと、最も大切なのは「どう使うか」です。通信教育は自由度が高い反面、取り組み方を間違えると基礎対策の効果が半減してしまうこともあります。

ここでは、通信教育の特長を最大限に活かし、家庭で効率よく基礎固めを成功させるための3つの重要なポイントを紹介します。

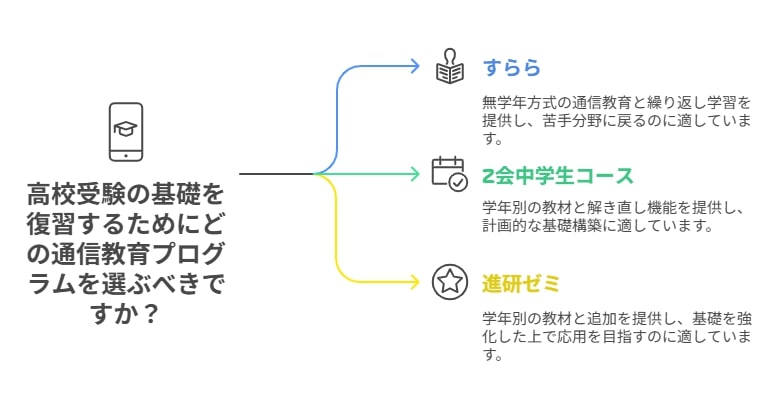

無学年学習や繰り返し学べる教材を選ぶ

高校受験の基礎対策で最初につまずきやすいのが「どこから復習すればよいか分からない」という問題。

中学生が学ぶ内容は小学校の知識の上に成り立っており、通信教育ではこうした“抜け”を埋める教材選びが重要です。

無学年方式の通信教育では、学年にとらわれず、自分の理解度に合わせて基礎からじっくり復習できます。

また、繰り返し学べる設計の教材なら、忘れてしまった部分も何度でも見直せるのが特長です。

| 教材名 | 学年の縛り | 繰り返し学習 | 向いている子ども |

| すらら | 無学年 | ◎ 何度でも復習可能 | 苦手分野に戻って学び直したい |

| 進研ゼミ | 学年別 | 〇 添削で繰り返し学習 | 基礎を強化しながら応用も目指す |

| Z会中学生コース | 学年別 | 〇 解き直し機能あり | 計画的に基礎から積み上げたい |

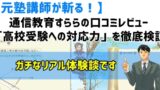

AI診断・ドリルでつまずきを可視化・対策

「基礎対策はしているけれど、どこが分かっていないのか分からない…」という声もよく聞かれます。そんなときに活躍するのがAI搭載の通信教育教材です。

AI診断を活用すれば、お子さんの理解度に応じて問題が出題されるだけでなく、つまずきポイントがグラフやスコアで見えるようになります。

これにより、何となく不安だった分野も具体的に対策できるようになります。

- AIが苦手分野を自動分析してくれる

- 習熟度に応じて問題のレベルが調整される

- 理解度グラフで進捗が見えるからやる気が出る

特に高校受験の準備では「今どこまでできているか」を把握しながら進めることが、ムリなく基礎を強化するコツになります。

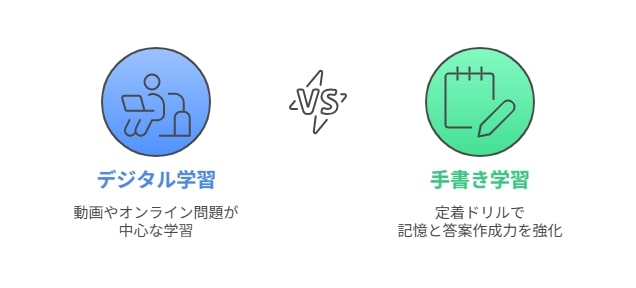

書いて覚える定着ドリルの活用法

通信教育は動画やオンライン問題が中心と思われがちですが「書いて覚える」ドリル学習も基礎対策にとても有効です。

特に高校受験を意識する中学生にとっては、定着ドリルでの手書き学習が記憶に残りやすく、答案作成力にもつながります。

例えば、進研ゼミには「書いて覚える」タイプの定着ドリルが用意されており、間違えた問題だけを繰り返す仕組みがあります。こうした教材を使えば、通信教育でも紙に書く学習スタイルを取り入れることができます。

| 特徴 | メリット | 効果的な使い方 |

|---|---|---|

| 書く学習スタイル | 記憶に残りやすい | 間違えた問題だけを重点的に書く |

| 反復型ドリル | 解き直しで定着 | 時間を決めてテンポよく進める |

| 添削サポート付き | 記述力アップ | 講師のアドバイスを参考に改善 |

「覚えるだけでなく、表現できる力をつけたい」と考えている家庭にとって、こうした紙教材の活用は高校受験の基礎対策に欠かせません。

家庭で継続できる学習習慣の作り方

高校受験の基礎対策に通信教育を取り入れても、継続できなければ効果は限定的です。

家庭で学習習慣を定着させるには時間管理・見える化・モチベーションという3つの観点からアプローチすることが大切です。

ここでは、無理なく続けられる工夫をご紹介します。

スキマ時間に10分ずつ取り組む仕組み

通信教育の強みは、短時間でも効率よく学べる点にあります。

特に中学生は部活や習い事で忙しいため「まとまった時間がない」と感じることも少なくありません。そこで活用したいのが“スキマ時間”です。

例えば、朝の10分・帰宅後の10分・寝る前の10分。

このように1日の中にある短時間を区切って、通信教育の動画視聴やドリルに取り組むだけでも、積み上げていくと確かな基礎対策につながります。

- 朝の支度前に1単元だけ解く

- 学校から帰ったら復習動画を見る

- 寝る前に今日のまとめ問題を1問だけ

無理に「1時間勉強する!」と構えるよりも、小さな時間を積み重ねる方が継続しやすく、通信教育ならその形式にもぴったり合っています。

親子で一緒に目標・進捗を見える化

通信教育は一人で進められる反面、目標や進み具合が見えにくいと感じるご家庭もあります。高校受験の基礎対策をしっかり続けるには、親子で「見える学習」を意識することが大切です。

たとえば以下のような見える化ツールを家庭に取り入れることで、やるべきことが明確になり、通信教育の進捗管理がしやすくなります。

| ツール名 | 使用目的 | 使い方のポイント |

|---|---|---|

| 進捗シート | 教材の進み具合を記録 | チェックリスト形式で達成感が得られる |

| 学習カレンダー | 1日の取り組みを可視化 | カラーマーカーなどで達成を色分け |

| 目標ボード | 今月の目標を明示 | 親子で一緒に立てることで意識づけできる |

高校受験に向けた基礎対策は、通信教育と家庭の関わりを連携させることで、効果的に進めることができます。

達成Rewardでモチベーション維持

どれだけ優れた通信教育でも「やる気が続かない」と感じることはあります。そんな時に役立つのが「小さなごほうび(Reward)」の仕組みです。

ごほうびといっても高価なものではなく、

- 「1週間続けたら好きなスイーツを食べる」

- 「1単元終えたらゲーム10分」

など、気軽で楽しみになるような内容がベスト。家庭で無理なく用意できる範囲で、子どもの達成感を後押ししてあげましょう。

- ドリル5ページ完了 → ガチャガチャ1回

- テストで満点 → 好きな晩ごはんにする

- 1週間連続学習 → 休日におでかけ

このような工夫があると、通信教育による基礎対策も“義務”ではなく“チャレンジ”として楽しめるようになります。

教材別に見る基礎固めの具体的使い方

高校受験のために通信教育を使うとき、教材ごとに特徴が異なるため正しく使い分けることが基礎対策の鍵になります。

このパートでは、人気のある代表的な通信教育教材を取り上げ、それぞれの基礎対策の進め方を具体的に紹介します。

Z会など無学年AI教材での「基礎復習〜先取り」

Z会では無学年方式に近いスタイルで、個人の習熟度に応じた学習ができます。

特にAIによる単元診断や弱点分析が優れており「どこまで理解していて、どこから復習が必要か」が自動でわかるのが強みです。

基礎対策を進めたいときは、まずAI診断機能で現在の理解度をチェックし、苦手単元を中心に復習するのが効果的。

また得意な科目については少し先取りすることで、学習モチベーション維持にもつながります。

| 活用ポイント | 具体的な使い方 | 効果 |

|---|---|---|

| AI単元診断 | 最初に実施して弱点を明確にする | 基礎対策の方向性が明確になる |

| 復習問題 | 間違えた問題は何度でも解き直し | 苦手が自然と克服できる |

| 先取り学習 | 得意な分野は次学年の内容にも挑戦 | 自信とやる気の向上につながる |

すららでアニメ授業+AIドリル活用法

すららは、無学年式でアニメーション授業が特徴の通信教育です。

講師キャラクターがやさしく解説するため、勉強が苦手な子や、最初に学校内容でつまずいた中学生でも安心して取り組むことができます。

高校受験に向けた基礎対策では、まずアニメ授業で単元の「なぜそうなるのか?」を理解し、その後にAIドリルで習熟度チェックを行う流れがおすすめ。

つまずきがあるとその場で戻って学び直せるのも、すららならではの強みです。

- わからないまま進まず、理解するまで丁寧に復習できる

- AIドリルで理解度を自動判定し、最適な問題が出題される

- 基礎内容を「やさしい解説→自分で解く」のサイクルで定着

すららは特に「何から始めていいかわからない」「勉強が苦手で自信がない」といった子におすすめの通信教育です。家庭でも安心して進められます。

進研ゼミ定着ドリル+書いて覚える定着設計

進研ゼミの通信教育では「書いて覚える」ことに重きを置いた定着ドリルが豊富。高校受験に向けた基礎対策では、この「書いて解く」学習スタイルが非常に有効です。

特に理科や社会、数学では、用語や計算式を繰り返し書くことで記憶に定着しやすくなります。

進研ゼミの紙教材では、間違えた問題だけを集中的に繰り返す「重点復習」の設計がされており、効率的に苦手を潰すことができます。

| 教材特徴 | 基礎対策での活用法 | ポイント |

|---|---|---|

| 定着ドリル | 繰り返し書くことで記憶に残る | 書く量をしっかり確保する |

| ミス問題のピックアップ | 間違えた部分だけを再学習 | 弱点を効率よく潰せる |

| 添削サポート | 記述式問題の答案を見直す | 表現力・記述力の向上に効果 |

「コツコツ書いて覚える学習スタイルが合っている」というお子さんには、進研ゼミの紙教材がぴったり。

通信教育でもしっかりと書く習慣がつけられます。

「何をすればいい?」読者の悩み別Q&A

高校受験に向けて通信教育で基礎対策を進めたいと思っても「本当にこれでいいの?」「続けられるかな?」といった不安はつきもの。ここでは、よくある3つの悩みに対して、安心して行動できるよう具体的にお答えします。

通信教育だけで基礎を固められる?

「塾に行かずに通信教育だけで高校受験の基礎対策は本当にできるの?」と心配される方は多いです。結論からいえば、教材の選び方と取り組み方次第で十分可能です。

最近の通信教育は、AIによる学習分析や個別最適化された問題提供など、自宅にいながら塾並みの内容を学べるようになっています。特に「自分の弱点を把握し、それを繰り返し練習する」という仕組みが整っていれば、基礎力の定着には効果的です。

不安がある場合は、まず無料体験教材を使って「続けられそうか」「内容は合っているか」を確認するのがおすすめです。

つまずいている単元が分からない場合は?

「どこでつまずいているのか自分でも分からない」という悩みは、高校受験の基礎対策を始めたばかりの中学生によくあるケース。この場合に強い味方となるのがAI診断機能付きの通信教育です。

最初に学力診断テストを受けることで、自動的に「理解できている単元」と「見直しが必要な単元」が明らかになります。たとえばZ会やすららでは、苦手単元がグラフで視覚的に表示されるため、勉強の優先順位が一目で分かります。

「何から始めたらいいか分からない」と悩んでいるなら、まずはこうした機能を活用できる通信教育を選ぶことが、基礎対策の第一歩になります。

家庭学習が続けられない…どうする?

「やらせても最初だけで続かない」「いつの間にか放置になってしまう」といったお悩みも多く聞かれます。通信教育は自宅で手軽にできる反面、自分で学ぶ習慣がなければ継続が難しくなるのも事実です。

その対策として有効なのが、以下のような「習慣化の仕組みづくり」です。

- 1日10分×3回など、短時間に分けて無理なく進める

- 親子で一緒にスケジュールを立てる

- 目標を達成したら小さなごほうびを用意する

また、学習の成果が見えるようにカレンダーやチェックシートを活用することで、日々の積み重ねを実感できるようになります。

通信教育の中には、保護者向けに進捗を確認できるアプリやレポート機能があるものもあるので、そういったサポートを活用するのも効果的です。

まとめ

通信教育は「自分のペースで学べる」「苦手を可視化できる」など基礎固めに有効な学習手段。ただ、それを最大限に活かすには、家庭での習慣づけとモチベーション設計が不可欠です。

無学年対応・AI診断・書く定着などの教材特性を理解し、親子で目標設定・進捗管理・達成体験を積むことで、基礎の定着から応用力習得へと自然に繋がります。