中学生のお子さんが発達障害の特性を持っている場合、学校の授業や集団指導でのつまづきや疲れを感じやすく、高校受験の準備に「通信教育って本当に使えるの?」と迷う親御さんは多いかと思います。

本記事では、発達障害の中学生に実際に支持されている通信教育の中から、

- 高校受験対応力

- 使いやすさ

- サポート体制

を基準に厳選した「ベスト3」を紹介します。

また、どのような観点で通信教育を選ぶべきか(比較ポイント)、そして当サイトで紹介しているサービスを活用する方法も解説します。

発達障害の中学生に支持される通信教育ベスト3

高校受験を目指す発達障害の中学生にとって、学習ペース管理や理解の定着は大きな課題です。

本サイトでは、数ある通信教育の中から「発達障害への対応力」と「高校受験対策力」に優れたサービスを徹底比較しました。

ここでは、とくに親御さんから支持を集める通信教育ベスト3を紹介します。

①すらら

「すらら」は発達障害を持つ中学生の高校受験対策において、もっとも最も高い評価を受けている通信教育です。

AIが学習履歴を分析し、子ども一人ひとりの理解度に合わせたカリキュラムを自動生成します。

発達障害の特性に配慮し、キャラクターによる声かけや適度なテンポのアニメーション授業で、集中力が続きやすい構成になっています。

| 評価項目 | 内容 |

|---|---|

| 特長 | AIが理解度を分析し、苦手単元を自動復習。 視覚的にもわかりやすい教材設計。 |

| 高校受験対応力 | 主要5教科に対応し、公立・私立の高校受験範囲をカバー。 |

| おすすめの子 | マイペースに進めたいタイプや、集団学習が苦手な発達障害の中学生。 |

| 注意点 | 親の見守りが初期段階で必要。 ログイン習慣がつくまでサポートが鍵。 |

「すらら」は全国の支援学級や通級指導教室でも導入実績が多く、専門家からも「発達障害の子に合いやすい通信教育」として推奨されています。

高校受験を見据えた、段階的なカリキュラム設計がとくに評価されています。

②スタディサプリ

出典:スタディサプリ

「スタディサプリ」はリクルートが運営する映像授業型の通信教育で、難関高校受験にも対応できます。発達障害の中学生でも、自分のペースで動画を一時停止・再生しながら理解を深められる点が好評です。

| 評価項目 | 内容 |

|---|---|

| 特長 | プロ講師の授業を繰り返し視聴できる。テンポが安定しており集中しやすい。 |

| 高校受験対応力 | 基礎から難関高校入試まで幅広く対応。高校受験特化講座も充実。 |

| おすすめの子 | 音声や動画による学習が得意で、講義形式に集中できるタイプ。 |

| 注意点 | 自発的に再生しないと進まないため、スケジュール管理が必要。 |

「スタディサプリ」は塾に通わずに高校受験を目指したい発達障害の中学生にとって、コスパが高く柔軟な通信教育です。

親子で動画内容を確認しながら理解を深める活用法もおすすめです。

③スマイルゼミ

出典:スマイルゼミ

「スマイルゼミ」はタブレット1台で完結する通信教育で、発達障害の中学生にも人気があります。視覚的に整理された画面構成とタップ操作中心の設計により、学習操作に迷いがありません。

また、教科書準拠の内容で、学校の授業進度に合わせながら高校受験の基礎固めが可能です。

| 評価項目 | 内容 |

|---|---|

| 特長 | ビジュアル重視の設計で、直感的に理解しやすい。タブレットの自動採点機能も便利。 |

| 高校受験対応力 | 中学3年間の範囲を完全収録。公立高校入試の基礎・応用問題も網羅。 |

| おすすめの子 | 文字よりも図や動画で理解するのが得意な発達障害の中学生。 |

| 注意点 | タブレット管理が必須。ゲーム感覚で使いすぎないようルール設定が必要。 |

「スマイルゼミ」は家庭での学習習慣を定着させやすく、発達障害を持つ子の「継続できない悩み」を軽減します。親向けの学習進捗アプリもあり、家庭での見守りがスムーズです。

✅ こちらから「無料お試し」ができます。

✅ こちらから「無料お試し」ができます。

“番外”で知っておきたい通信教育(長所・短所)

上記3つ以外にも、「チャレンジタッチ」や「Z会」など高校受験対応の通信教育は複数あります。

ただし、発達障害の中学生にとっては操作や指示が複雑に感じやすい場合があるため、まずは無料体験で使用感を確かめることが大切です。

| サービス名 | 長所 | 短所 |

|---|---|---|

| チャレンジタッチ | アニメーションが多く楽しみながら学べる。 小学生からの継続利用に最適。 | 中学生範囲になると問題量が増え、 集中維持が難しい場合も。 |

| Z会 | 難関高校受験に強い。 記述力を伸ばしたい子には最適。 | 自主学習型のため、発達障害特性により 続けにくい子もいる。 |

通信教育は子どもの特性や家庭環境により合う・合わないが分かれます。

まずは「続けられるかどうか」を基準に選び、必要に応じて塾や家庭教師と併用するのもおすすめです。

通信教育を選ぶ際の6つのチェックポイント

高校受験を控えた発達障害の中学生にとって、最適な通信教育を選ぶことは合格への第一歩。しかし通信教育には教材内容・サポート体制・操作設計など多くの違いがあり、どれを選べば良いのか迷う親御さんも多いかと思います。

ここでは、発達障害の特性に配慮しつつ、高校受験を見据えた通信教育を選ぶための6つのチェックポイントを詳しく解説します。

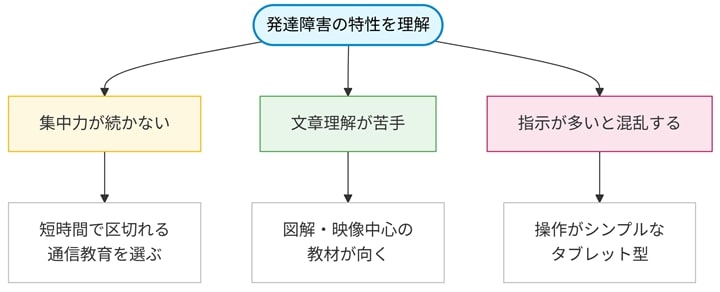

発達障害の特性と学習上の困りごとを理解する

まず大切なのは「発達障害の特性を理解したうえで通信教育を選ぶこと」です。

発達障害といっても注意の切り替えが苦手なタイプ、手順の多い作業で混乱しやすいタイプなど学習上の困りごとは多様。そのため「どんな場面で学習が止まりやすいのか」を整理しておくと、教材選びがグッとしやすくなります。

- 集中力が続かない → 学習時間を短く区切れる通信教育を選ぶ

- 文章理解が苦手 → 図解・映像で説明してくれる教材が向いている

- 指示が多いと混乱する → 操作がシンプルなタブレット型を選ぶ

通信教育は「どの教材が一番良いか」よりも「どの教材がうちの子に合うか」が重要です。

この視点を持つことで、発達障害に配慮した高校受験対策がスムーズに進みます。

無学年方式/さかのぼり学習機能の有無

発達障害を持つ中学生の通信教育選びで、とくに注目したいのが「無学年方式」や「さかのぼり学習機能」の有無です。

理解が追いつかない単元を放置したまま高校受験に挑むと、学習意欲の低下につながるため、基礎から取り戻せる教材が理想です。

| チェック項目 | 確認ポイント |

|---|---|

| 無学年方式 | 学年に関係なく、小・中の範囲を自由に学べる (例:「すらら」や「スタディサプリ」など)。 |

| さかのぼり学習 | 理解が不十分な単元をAIが自動判定して 復習できる機能があるか確認。 |

とくに「すらら」は、発達障害の特性に合わせて学年を超えた学習が可能なため、つまずきを最小限にしながら高校受験までの学力を着実に積み上げられます。

視覚設計・操作性(画面構成や余計な要素の排除)

.jpg)

発達障害の中学生が通信教育で学ぶ際、画面設計や操作性は非常に重要。文字情報が多すぎたりボタンが多すぎる教材は、注意の切替えが難しいタイプの子には不向きです。

シンプルで視覚的に整理された教材を選ぶことが、高校受験に向けた集中学習を支えます。

- ボタン数が少なく、操作手順が短い

- 画面が白や淡色ベースで、視覚的負担が少ない

- 動画・アニメーションが穏やかなテンポで再生される

「スマイルゼミ」はこの点で高評価を得ており、発達障害の子でも安心して学習できる通信教育として人気です。

個別対応・サポート体制(質問・添削・フォロー)

.jpg)

通信教育を長く続けるためには、質問対応や添削などのフォロー体制が欠かせません。発達障害のある子は疑問をその場で解決できないと学習が止まりやすいため、サポートが充実している教材を選びましょう。

| 通信教育名 | 質問対応 | 添削・フォロー |

|---|---|---|

| すらら | 担任コーチがつき、 家庭ごとに進捗フォローあり | 保護者向けのレポート配信 定期カウンセリング付き |

| スタディサプリ | 質問はアプリ内で受け付け、 解説動画でフォロー | メールでの学習相談あり (個別プランのみ) |

| スマイルゼミ | タブレットから質問可能。 復習機能で自動フィードバック | 学習記録が保護者アプリで確認できる |

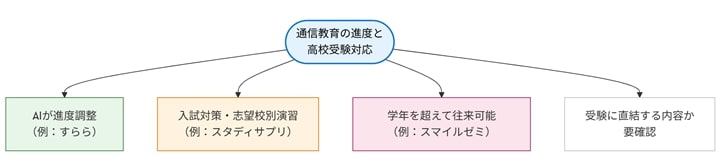

進度自由度・高校受験への対応度

発達障害の中学生が通信教育を利用する際は「進度を自分で調整できるか」も重要な判断材料。高校受験を目指す場合、学校の授業ペースに合わせるよりも得意科目を伸ばしつつ苦手をじっくり克服できる教材が理想です。

- AIが学習ペースを調整してくれる教材(例:すらら)

- 高校入試の過去問演習や志望校別対策ができる教材(例:スタディサプリ)

- 中1〜中3範囲を自由に行き来できる教材(例:スマイルゼミ)

通信教育を比較する際は「高校受験対応度」を基準にして、入試に直結する学習内容を含むかどうかを確認してみてください。

モチベーション維持支援機能(声かけ・記録など)

.jpg)

通信教育を続ける上で最大の壁は「モチベーションの維持」です。発達障害の中学生にとって褒められたり、達成感を実感できる仕組みがあるかどうかが継続のカギです。

| 機能例 | 効果・特徴 |

|---|---|

| キャラクターによる声かけ | 「すらら」のように、学習中に褒め言葉をかけてくれると自己肯定感が上がる。 |

| 学習記録・バッジ機能 | 「スマイルゼミ」は学習達成を可視化し、やる気の継続に役立つ。 |

| 目標設定・進捗グラフ | 「スタディサプリ」は進度をグラフで確認でき、自主学習を促す。 |

これらの機能を上手に活用することで、発達障害の中学生でも通信教育を通じて高校受験まで継続的に学習できる環境を作り出せます。

親御さんも「努力の可視化」を一緒に見守ることで、安心してサポートできます。

通信教育を使うときの注意点と補助施策

高校受験を見据えた通信教育は、発達障害のある中学生にとって大きな助けになります。しかし通信教育だけに頼ると学習リズムやモチベーション維持が難しくなる場合もあります。

ここでは、通信教育を上手に活用するための注意点と、効果を高める補助施策について詳しく解説します。

無理のない学習スケジュール設計のコツ

発達障害のある中学生が通信教育を進める際には「できる量を確実にこなす」ことが大切です。

焦ってペースを上げすぎると理解が浅くなったり、自己否定感が強まることがあります。以下のポイントを意識してスケジュールを立てましょう。

- 1日あたりの学習時間は30〜45分を目安に設定する

- 集中力が続かない場合は、10〜15分単位で小休止を入れる

- 曜日ごとに科目を固定せず、「できる科目から始める」柔軟性をもつ

- 1週間単位で進捗を見直し、遅れが出た場合は翌週で調整する

通信教育は、自分のペースで学べることが強みです。

とくに発達障害の特性をもつ子供にとっては、焦らず着実に取り組める環境づくりが高校受験成功への近道になります。

通信教育だけに頼らない補助体制(塾・家庭教師・親支援)

通信教育は非常に便利ですが、すべてを一人で完結させるのは難しいこともあります。

とくに、発達障害のある中学生にとっては「理解が深まらない」「質問したいけど聞けない」といった場面も少なくありません。

そのような場合には、次のような補助体制を組み合わせると効果的です。

| 補助施策 | 内容 | メリット |

|---|---|---|

| 個別指導塾 | 通信教育で分からなかった箇所を補足指導。教室の環境に慣れる練習にも。 | 質問しやすく、理解度に応じて柔軟に対応してもらえる。 |

| 家庭教師 | 自宅で安心して受けられる1対1の指導。ペース調整もしやすい。 | 子供の特性に合わせた完全個別サポートが可能。 |

| 親のサポート | 通信教育の進捗確認や声かけ、達成を一緒に喜ぶサポート。 | 家庭内で安心感を得られ、モチベーションが維持しやすい。 |

発達障害の子への受験配慮制度・手続き(公立私立)

高校受験では、発達障害に対応した「受験配慮制度」を利用できる場合があります。

公立・私立いずれも申請可能ですが、内容や手続きには違いがあります。早めに学校・教育委員会・志望校に相談することが大切です。

| 区分 | おもな配慮内容 | 申請時期の目安 |

|---|---|---|

| 公立高校 | 別室受験・時間延長・読み上げ支援・回答補助など | 中学3年の秋〜冬に学校を通じて申請 |

| 私立高校 | 学校ごとに対応が異なる。個別相談で調整が必要。 | 志望校決定後すぐに個別相談を予約 |

通信教育で学習を進めながら、受験配慮制度を理解しておくことで、子供に合った受験環境を整えやすくなります。

定期的な見直しとフィードバックループの設計

通信教育は続けることが何より大切です。

学習成果を上げるには、定期的な振り返りを行い、改善点を取り入れる「フィードバックループ」を設計することが効果的です。

- 月1回、学習の進度・理解度・集中度を親子で確認する

- 成績や学習ログを可視化し、「できるようになったこと」を共有する

- モチベーション低下時は、通信教育のサポート窓口に相談する

- 半年に1回、受験対策の進捗と通信教育の適合性を再評価する

こうした見直しの仕組みを作ることで、通信教育を中心にしながらも、発達障害の特性に合わせた学びの最適化が可能になります。

高校受験の長期戦を支える仕組みとして、家庭全体での協力が鍵となります。

まとめ:発達障害×通信教育で高校受験を成功させるカギ

発達障害のある中学生にとって、高校受験は「本人の努力」だけでなく「環境づくり」も大切な要素です。

通信教育は、自分のペースで学べるという点で非常に効果的な学習手段ですが、それを最大限に活かすには、保護者の理解と適切なサポートが欠かせません。

通信教育を活用して高校受験を成功に導くためのカギは、次の3つに集約されます。

- 特性を理解し、無理のない学習設計を行う

発達障害の特性に合わせた学習ペースと教材選びが、継続と成果につながります。焦らず、少しずつでも「できる」を積み重ねることが自信の土台になります。 - 通信教育+αの補助体制を整える

通信教育だけに頼らず、個別指導や家庭教師、保護者のフォローを組み合わせることで理解の抜けやモチベーションの低下を防げます。サポートがあることで子供の安心感も高まります。 - 受験配慮制度や支援策を早めに把握しておく

発達障害のある中学生が高校受験で自分の力を発揮するためには、配慮制度の活用が大きな支えとなります。学校や教育委員会との連携を早めに行い、子供に合った受験環境を整えることが大切です。

通信教育は「学び方を変える力」を持っています。

とくに発達障害を持つ子供にとっては、自分の理解ペースで進められる通信教育こそが、学習の自立を支える最良の手段です。

高校受験はゴールではなく、次のステップへの通過点。焦らず子供自身のリズムで、確実に前へ進んでいきましょう。

当サイト(juken-tusin.net)では、発達障害に対応した通信教育を多数紹介しています。

お子さんに合ったサービスを比較・検討し、安心して高校受験を迎えるための一助としてぜひご活用ください!